Silvan Schibli befindet sich im Abschlussjahr der KSWE. Er ist ein interessierter, junger Mensch, der sich «total gerne» mit Sprache beschäftigt.

Stefanie Nydegger: Silvan, woher rührt Ihre Passion für Sprachen?

Silvan Schibli: Ich würde nicht sagen, dass ich ein ausgeprägtes Sprachgefühl habe, aber ich habe ein gutes Ohr für Sprache, für deren Rhythmus und Betonung. Das eigentliche Interesse entwickelte sich durch inspirierende Lehrpersonen wie Caroline Dieth, Martin Rizek oder Christa Schönfelder. Sie haben mir die Liebe zu Sprachen gezeigt. Jede Sprache eröffnet eine neue Perspektive auf die Welt und mit jeder Sprache, die ich lerne, erweitere ich mein Wissen um diese Sprachidentitäten – sei dies durch Literatur, wie beispielsweise durch Lektüren von Anton Tschechow im Russischunterricht, oder durch direkte Begegnungen.

Stefanie Nydegger: Wie würden Sie Ihre eigene sprachliche Identität beschreiben?

Silvan Schibli: Ich sehe mich als eine Art sprachlichen Abenteurer – neugierig und offen. Mich interessiert weniger die systematische Analyse als das Eintauchen. Ich gehe Sprachen an wie jemand, der ohne Karte losläuft. Wie ist das bei Ihnen?

Stefanie Nydegger: Ich möchte dies anhand meiner Muttersprache bzw. meines Dialekts erläutern. Meine sprachliche Identität ist von Kontrasten geprägt, da meine Eltern ein ungleiches Sprachenpaar abgeben: Meine Mutter kommt aus einem bürgerlichen Umfeld und spricht sehr gepflegt, sie war auch stets Gegenleserin meiner Texte. Mein Vater hingegen nutzt eher den rauen, etwas derben «Büezer»-Slang aus dem Westen von Bern. Ich selbst identifiziere mich eher mit seiner Art zu sprechen, auch wenn das nicht immer auf familiäre Zustimmung trifft. In einem anderen Kontext bediene ich mich eines anderen Sprachregisters. Dieses Beispiel zeigt, dass sprachliche Identitäten austauschbar sind und dass oft eine bewusste Entscheidung dahintersteckt.

Silvan Schibli: Das kenne ich. Wenn ich beispielsweise Englisch spreche, möchte ich bewusst einen irischen Akzent verwenden. Während meines fünfmonatigen Aufenthalts in Irland habe ich diesen Akzent angenommen, weil er sich stimmig anfühlte und Teil dieser Identität ist, mit der ich mich identifizieren möchte.

Stefanie Nydegger: Hat sich Ihr Verständnis von Sprache im Laufe der Zeit verändert?

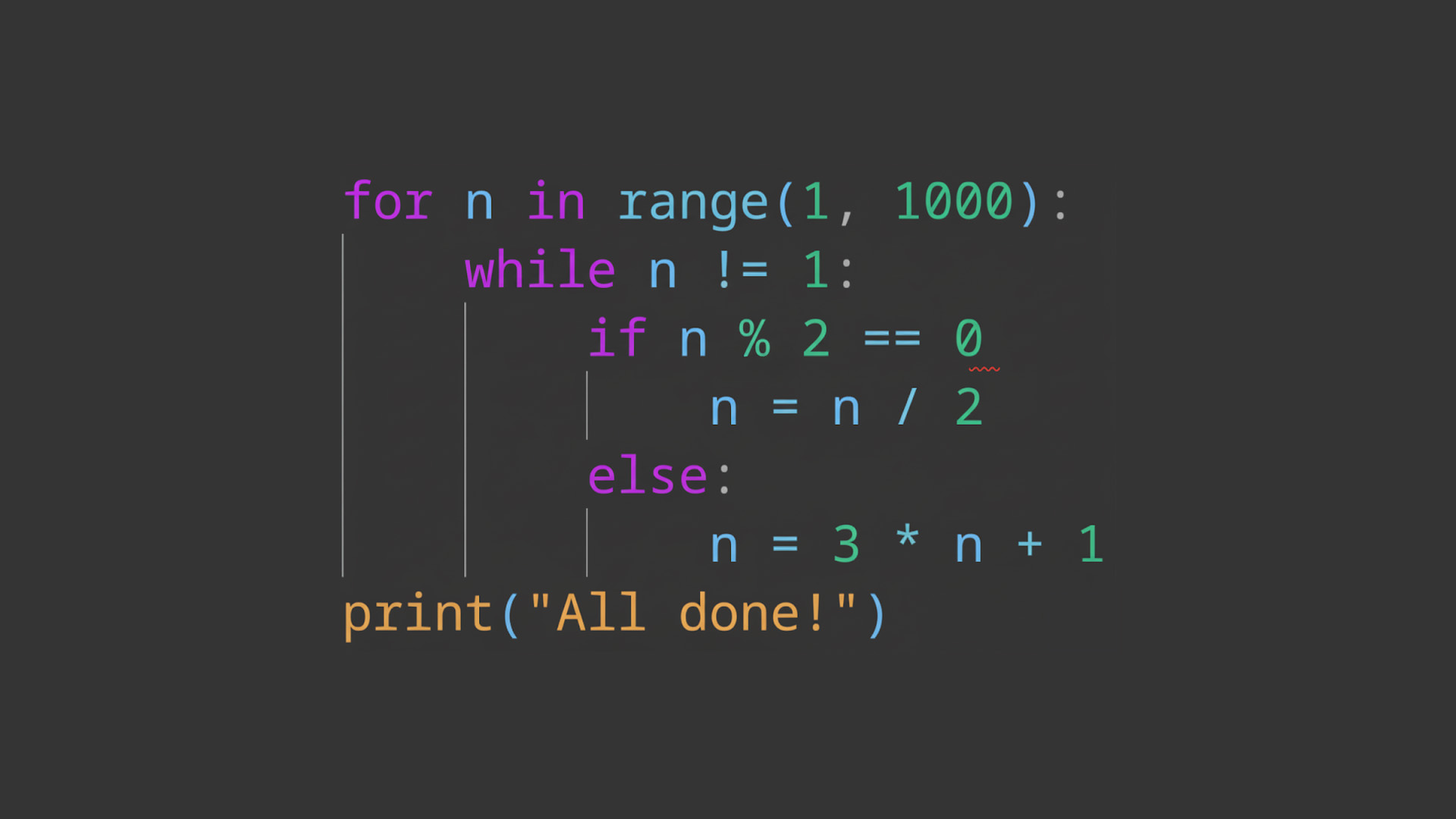

Silvan Schibli: Ja, total. Als ich an der Linguistik-Olympiade teilgenommen habe, habe ich gemerkt, wie analytisch dieser Bereich ist – eher wie Mathematik, bei der mit Mustern gearbeitet und nach Strukturen gesucht wird. Das war überraschend, aber auch faszinierend. Es zeigt, dass sich Sprache durch logisches Denken erschließen lässt. Das kann auch neue Zielgruppen, wie beispielsweise Mathematikinteressierte, ansprechen.

Stefanie Nydegger: Dem ist so. Manche Literaturmuffel lassen sich für linguistische Knobeleien ausserordentlich begeistern. Das finde ich toll, denn so kann Sprache durch einen anderen Zugang erfahren werden. Nun weiss ich, dass Sie auch Sprachen mit anderen Schriftsystemen erlernt haben.

Silvan Schibli: Ja genau, so habe ich im Russischunterricht u. a. Kyrillisch lesen und schreiben gelernt. Ich habe festgestellt, dass dieses Alphabet für viele etwas Fremdes darstellt – und Fremdes kann schnell bedrohlich wirken. Wenn man es jedoch entziffert, eröffnet sich einem eine neue Welt, gerade auch weil dieses Alphabet in sehr vielen Sprachen verwendet wird. Ein anderes Alphabet zu lernen, bedeutet auch, sich auf eine ganz neue Welt einzulassen, einen ganz anderen Verstehensprozess zu durchlaufen, und sich von dem, was man kennt, zu verabschieden. Im Kyrillischen kann man jedoch viele Zeichen nachvollziehen, da es sich um einzelne Buchstaben handelt. In der Tonsprache Chinesisch muss man dann ganz anders arbeiten, um sich die Bedeutung von Begriffen zu erschliessen. Wenn man ein Schriftsystem nicht kennt, entsteht oft zunächst Unverständnis. Die Frage ist dann: Wie gehe ich damit um? Ich habe mich für das Entdecken entschieden.

Stefanie Nydegger: Sie haben für Ihre Maturaarbeit Te Reo Māori gelernt. «Te Reo» bedeutet «Sprache». Was hat Sie daran fasziniert?

Silvan Schibli: Das habe ich. Ich habe mich intensiv mit dieser Sprache beschäftigt und dann ein Hörspiel kreiert. Ursprünglich wurde die Sprache nur mündlich überliefert. Das änderte sich im Zuge der Kolonialisierung. Die Kolonialmacht wollte die unbekannte Sprache ordnen und katalogisieren – ein Akt der kulturellen Kontrolle. Heute erlebt Māori ein Revival. Sie wird an Schulen gelehrt und es gibt eine politische Māori-Partei in der Regierung. Der Kampf um Te Reo Māori ist somit auch ein Kampf um Identität. Dafür steht auch das folgende Zitat: «Ko tōku reo tōku ohooho, ko tōku reo tōku māpihi maurea.» (My language is my awakening, my language is the window to my soul.) Das hat mich tief beeindruckt – vielleicht gerade deshalb, weil wir Deutschschweizer nie so explizit um unsere sprachliche Identität ringen mussten. Die Rätoromanen können das wahrscheinlich etwas besser nachvollziehen. Ein schöner Aspekt der Globalisierung besteht darin, dass wir einander helfen können, dass Sprachen und damit auch Kulturen erhalten bleiben. Wir können unser Wissen um kulturelle Identitäten teilen. Deshalb wollte ich auch mit meiner Maturaarbeit einen kleinen Beitrag leisten, um die Menschen auf die Sprache Māori aufmerksam zu machen.

Stefanie Nydegger: Wie haben Sie sich Māori beigebracht?

Silvan Schibli: Ich habe mir eine einfache Grammatik und einen Basiswortschatz erarbeitet – Ausdrücke wie «ich», «Haus», «laufen». Damit habe ich dann Sätze gebildet. Für mein Hörbuch war mir die Aussprache besonders wichtig. Später kamen Podcasts, Musik, Filme hinzu – die Immersion war zentral für das Verinnerlichen der neuen Sprache. Leider stand ich ziemlich unter Zeitdruck und so musste ich die Sprache überhastet lernen.

Stefanie Nydegger: Man muss ja vor allem auch die Konzepte, die jedes Wort mit sich trägt, verstehen, was oft viel Zeit braucht.

Silvan Schibli: Genau. Ein gutes Beispiel ist das Wort «Whakapapa». Es bedeutet nicht nur «Familie» oder «Ahnenreihe», sondern umfasst sehr viel mehr. Ich denke, dass ich es immer noch nicht ganz erfasst habe. Es steht auch für die Verbindung zum Land und zum Universum. Es ist tief in der Māori-Kultur verwurzelt und wird unter anderem durch Geschichten, Lieder und Tätowierungen weitergegeben. Auch die Gesichts- und Körpertätowierungen erzählen eine Geschichte und sind somit eine Form der Sprache. Früher wurden die Köpfe der Toten aufbewahrt, da die Tätowierungen die Geschichte von «Whakapapa» übermitteln. Sie haben die Funktion eines Archivs für das Volk. Auch das Konzept von «Mana», einer spirituellen Kraft, fliesst in «Whakapapa» ein. Ein Teil der Māori waren früher Kannibalen. Dabei ging es jedoch nicht darum, «einfach» einen Menschen zu verspeisen, sondern auf diesem Weg dessen «Mana» weiterzutragen und es durch diesen Akt zu verinnerlichen. Aus westlicher Sicht klingt das fremd, dieses Ritual wird heute auch nicht mehr praktiziert, trotzdem zeigt es in seinem kulturellen Kontext eine eindeutige Logik. Dadurch erhält Kannibalismus einen ganz anderen Hintergrund und unsere gängigen, übermittelten Konzepte darüber werden ergänzt.

Stefanie Nydegger: Das ist dann wohl auch ein Grund, weswegen Sprachwissen so wichtig ist.

Silvan Schibli: Auf diese Weise erweitert sich unser (inter)kulturelles Wissen, was uns neue Kommunikationsmöglichkeiten eröffnet. Ich bin dann fähig, viel breiter und vertiefter zu kommunizieren, zu verstehen und Zusammenhänge zu sehen. Deswegen lerne ich möglichst viele Sprachen.