Wir haben zwei Lehrpersonen, die in der Rolle als Lerncoach das Projekt EIBE begleiten, zu Ihren Erfahrungen befragt.

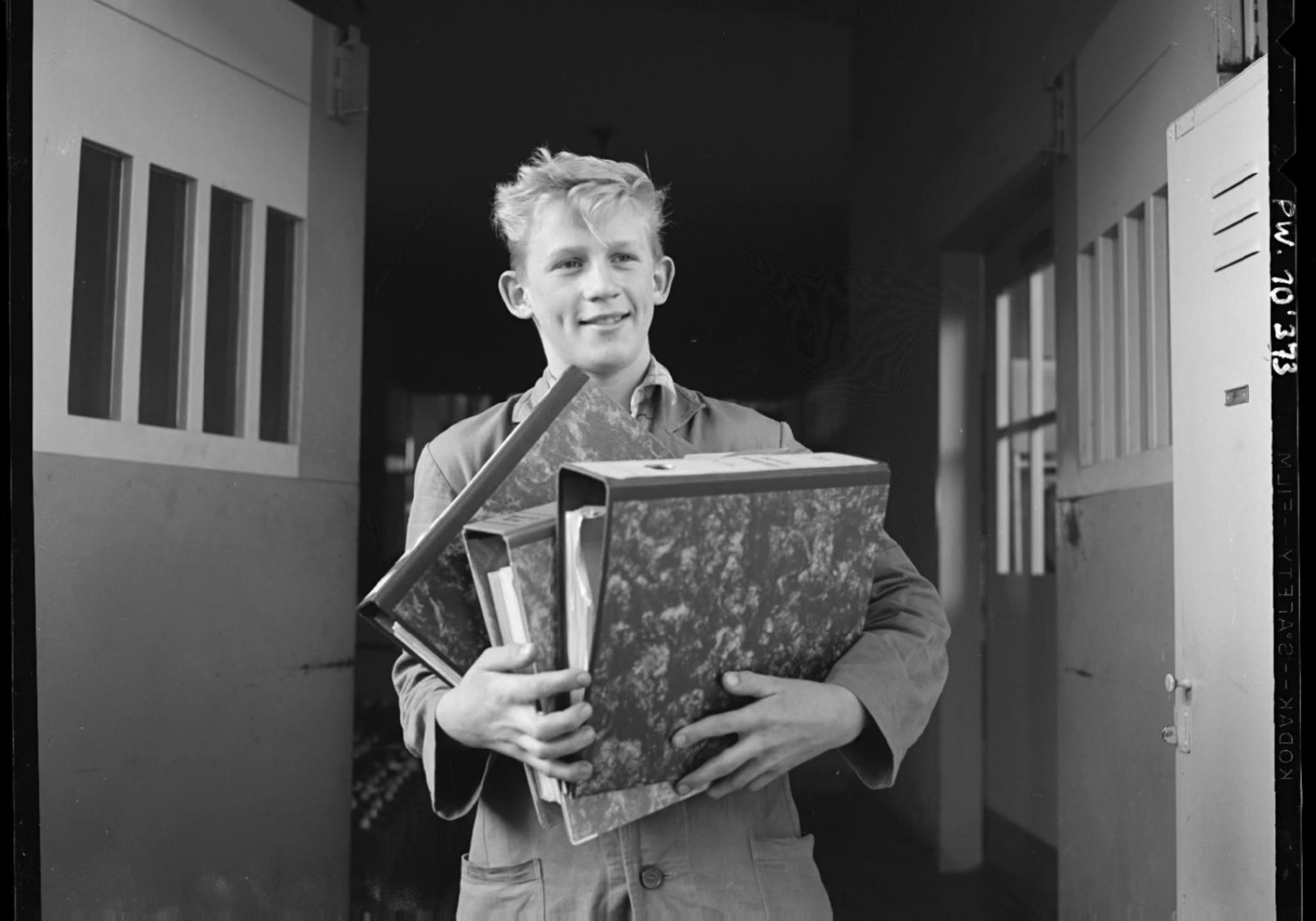

Interview mit Jvan Luchetta, Lehrperson Biologie und EIBE-Coach

Stefanie Nydegger: Wie sieht deine Rolle als Lerncoach konkret aus?

Jvan Lucchetta: Als Lerncoach bekomme ich eine Klasse zugewiesen – idealerweise eine, die ich nicht aktiv unterrichte. Das Ziel ist es, eine klare Trennung zwischen bewertender Lehrperson und begleitender Coachrolle zu schaffen. So kann die Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern auf einer anderen Ebene aufgebaut werden.

Was ist der Schwerpunkt deiner Arbeit?

Im Zentrum steht die Begleitung der Lernenden im Rahmen von Eibe– dem eigenständigen begleiteten Lernen. Es gibt pro Semester eine verpflichtende Coachingsitzung, also insgesamt vier im zweiten und dritten Ausbildungsjahr. Dabei klären wir, ob es Schwierigkeiten im Umgang mit Eibe gibt – sei es bei der Planung, der Umsetzung oder im Zusammenspiel mit dem Schulalltag. Je nach Bedarf können zusätzlich weitere Gespräche vereinbart werden.

Welche Herausforderungen begegnen dir dabei?

Die Bandbreite ist gross. Viele kommen gut zurecht und stellen nur gelegentliche Rückfragen. Andere brauchen gezieltere Unterstützung – einige wenige sind grundsätzlich überfordert. Im zweiten Schuljahr fällt der modulare Aufbau aus dem ersten Jahr weg und die Eigenverantwortung steigt dadurch erheblich, gerade dann, wenn man die einzelnen Schritte in der Projektarbeit selbständig planen und umsetzen muss – dies über einen längeren Zeitraum. Das überfordert manche.

Wie genau unterstützt du die Jugendlichen?

Als Coach gebe ich keine Vorschriften, sondern begleite. Meistens wissen die Schülerinnen und Schüler bereits, wie man Probleme löst – etwa aus Vereinstätigkeiten wie Theater spielen, Musizieren oder Sport. So kennen sie sich beispielsweise bereits mit Trainingsplänen aus, wissen, wie sie ihre Schwächen angehen müssen. Ich helfe ihnen, ihre eigenen Ressourcen zu erkennen und anzuwenden. So entwickeln die Lernenden in meinem Beisein ihre eigene Planungsstrategien, geben mir ab und an ein kurzes Update. Meist reicht das bereits als Auffangnetz. Die Herausforderung besteht oft darin, die eigenen Kompetenzen auf weniger beliebte Fächer zu übertragen.

Es geht also auch nicht darum eine Fachlehrperson zu ersetzen.

Genau. Ziel ist es, die Selbstständigkeit zu fördern und zur Selbstreflexion anzuregen: Was kann ich? Wie löse ich Probleme? Gerade weil viele Jugendliche heute sehr fordernd auftreten, ist es wichtig, ihnen zu zeigen, dass sie die Fähigkeiten zur Problemlösung bereits in sich tragen.

Wie erlebst du diese Arbeit persönlich?

Ich mache es sehr gern, weil es so vielfältig ist. Man lernt die Schülerinnen und Schüler aus einem ganz anderen Blickwinkel kennen. Die Gespräche gehen oft über Eibe hinaus – da geht es plötzlich um Schlafprobleme, Stress oder persönliche Herausforderungen. Das ist ein Zugang, den man als Fachlehrperson selten hat.

Siehst du in Eibe ein zukunftsweisendes Modell?

Ja, auf jeden Fall – insbesondere mit Blick auf ein späteres Studium. Die Selbstorganisation ist dort zentral. Aber dieser Lernschritt muss begleitet werden, und genau da sehe ich den Wert des Lerncoachings. Natürlich gibt es auch leistungsstarke Klassen, in denen Lerncoaching kaum beansprucht wird – das ist völlig in Ordnung. Umso intensiver können wir uns dann um die kümmern, die davon wirklich profitieren.

Wie gehst du mit Jugendlichen um, die das Coaching ablehnen?

In der ersten Sitzung sage ich immer: «Ich kann Sie nur begleiten, wenn Sie sich öffnen.» Das ist eine Grundvoraussetzung. Aber es ist ebenso in Ordnung, wenn jemand das nicht möchte. Lerncoaching basiert auf der Haltung, dass jede und jeder selbst weiss, was am besten für ihn oder sie ist.

Gibt es einen Austausch unter den Lerncoaches?

Ja, wir treffen uns regelmässig und tauschen uns aus. Das ist mir sehr wichtig – denn Eibe und damit auch das Lerncoaching befinden sich in einem stetigen Wandel.

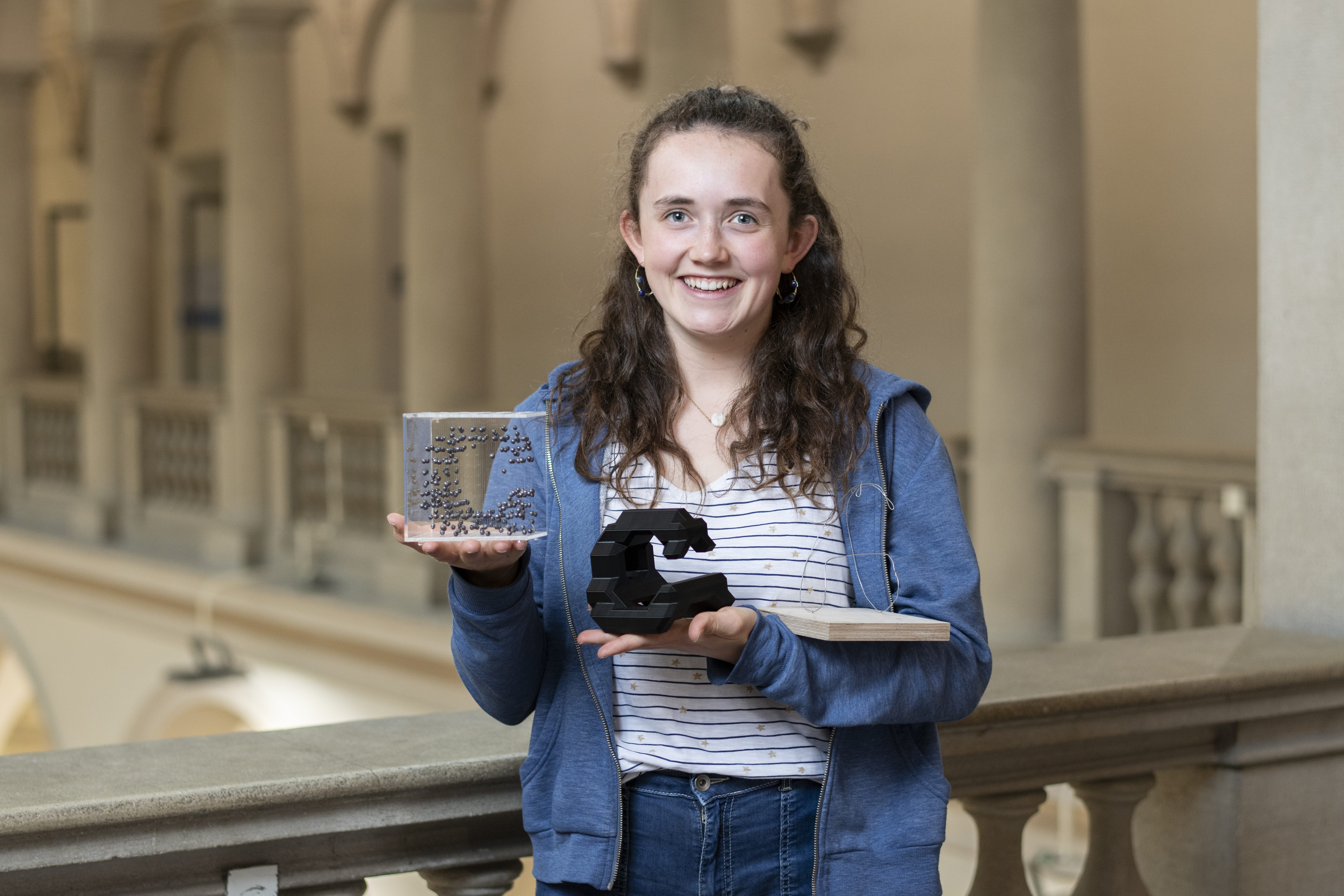

Interview mit Jan Erik Antonsen, Lehrperson Deutsch und EIBE-Coach

Er hat die Fragen schriftlich beantwortet.

Stefanie Nydegger: Warum hast du dich für diese Aufgabe entschieden?

Jan Erik Antonsen: Ich mag Herausforderungen. Und ich habe von meiner Zeit an der Uni her einige Erfahrung mit Face-to-face-Gesprächen. Unterricht ist fast ausschliesslich auf die Kommunikation mit einer Gruppe ausgerichtet; Face-to-face-Gespräche durchbrechen dieses Muster, das macht sie schon aus diesem Grund interessant.

Was sind deine ersten Eindrücke aus dem ersten Schuljahr mit Lerrncoaching?

Die allermeisten Schülerinnen und Schüller lassen sich bereitwillig auf diese Situation ein und sind bereit, Probleme und Schwierigkeiten zu benennen. Sie erwarten dann aber auch, dass sie dann irgendwie profitieren.

Wie hilfst du den Lernenden?

Indem ich sie ermuntere, Probleme und Schwierigkeiten zu bennen, dann versuche, genau zuzuhören, und Verständnis für (fast) alles signalisiere; dazu gehört es auch, gewisse Zeichen (Mimik, Gestik, Art des Sprechens) möglichst richtig einzuordnen. Ich versuche einen Reflexionsprozess bei den Schülerinnen und Schülern auszulösen und manchmal gebe ich auch einen direkten Ratschlag.

Was ist ungewohnt oder herausfordernd?

Ungewohnt ist vor allem, dass man weder die Schülerinnen und Schülern kennt noch von den Problemen oder Schwierigkeiten ahnt, die sie im Treffen zur Sprache bringen. Herausfordernd ist dann, dass man relativ spontan und offen reagieren muss. Manchmal sage ich deshalb auch ganz ehrlich, was ich denke und wie ich mich verhalten würde. Obwohl – wie man uns beigebracht hat – es im Coaching gerade nicht vorgesehen ist, dass der Coach selbst Lösungen formuliert, mache ich die Erfahrung, dass viele Schülerinnen und Schülern gerade das wollen: dass sie von meiner Erfahrung lernen können.